服务热线:

010-68025875

周一至周五 8:30-16:30

地址:北京市西城区阜成门外大街22号1幢8层

微信客服:hongse191919

1920年1月17日,美国宪法第十八修正案正式生效,禁止酿造、运输和销售酒精饮料的“禁酒令”时代拉开序幕。支持者相信,这会让社会更道德、家庭更和睦、工人更勤劳,甚至能提振经济。但历史却开了个辛辣的玩笑:当经济阴云渐浓时,试图掐灭酒杯的努力,最终催生出了更汹涌的饮酒潮,也让人们重新审视酒精与经济的微妙关系。

禁酒令出台的背景,本就与经济焦虑息息相关。19世纪末,美国工业扩张带来了城市化浪潮,工人阶层的酒精消费被视为社会问题,酒馆老板常常克扣工资抵债,醉酒引发的工伤和家庭暴力让改革者忧心忡忡。当时的主流观点认为,禁酒能让工人更专注于生产,让家庭储蓄流向更“正当”的消费,从而推动经济健康发展。

然而现实很快走向反面。随着1929年大萧条来临,经济的剧烈收缩让禁酒令的弊端暴露无遗。首先是税收的巨大损失,联邦政府每年损失约5亿美元酒税,而各州的财政缺口更是雪上加霜。在失业率飙升、救济压力陡增的背景下,这笔本可用于公共福利的资金,却因禁令流入了黑市,走私酒贩、地下酒馆(Speakeasy)和黑帮组织趁机崛起,芝加哥的阿尔·卡彭靠贩卖私酒年入数千万美元,形成了“禁止越严,利润越高”的黑色经济循环。

更耐人寻味的是民众对酒精的态度转变。经济繁荣时期,禁酒尚可被包装成“道德进步”;但当生存压力取代体面生活,一杯酒成为普通人短暂逃离现实的慰藉时,禁令就显得格外冰冷。大萧条期间,地下酒馆的生意异常火爆,工人们宁愿冒着被捕的风险,也要在昏暗的角落里用几枚硬币换一杯劣质威士忌。社会学家发现,经济下行时,酒精消费往往从“社交奢侈品”转变为“精神止痛药”,这种需求不会因禁令消失,只会转入地下,滋生更多社会问题。

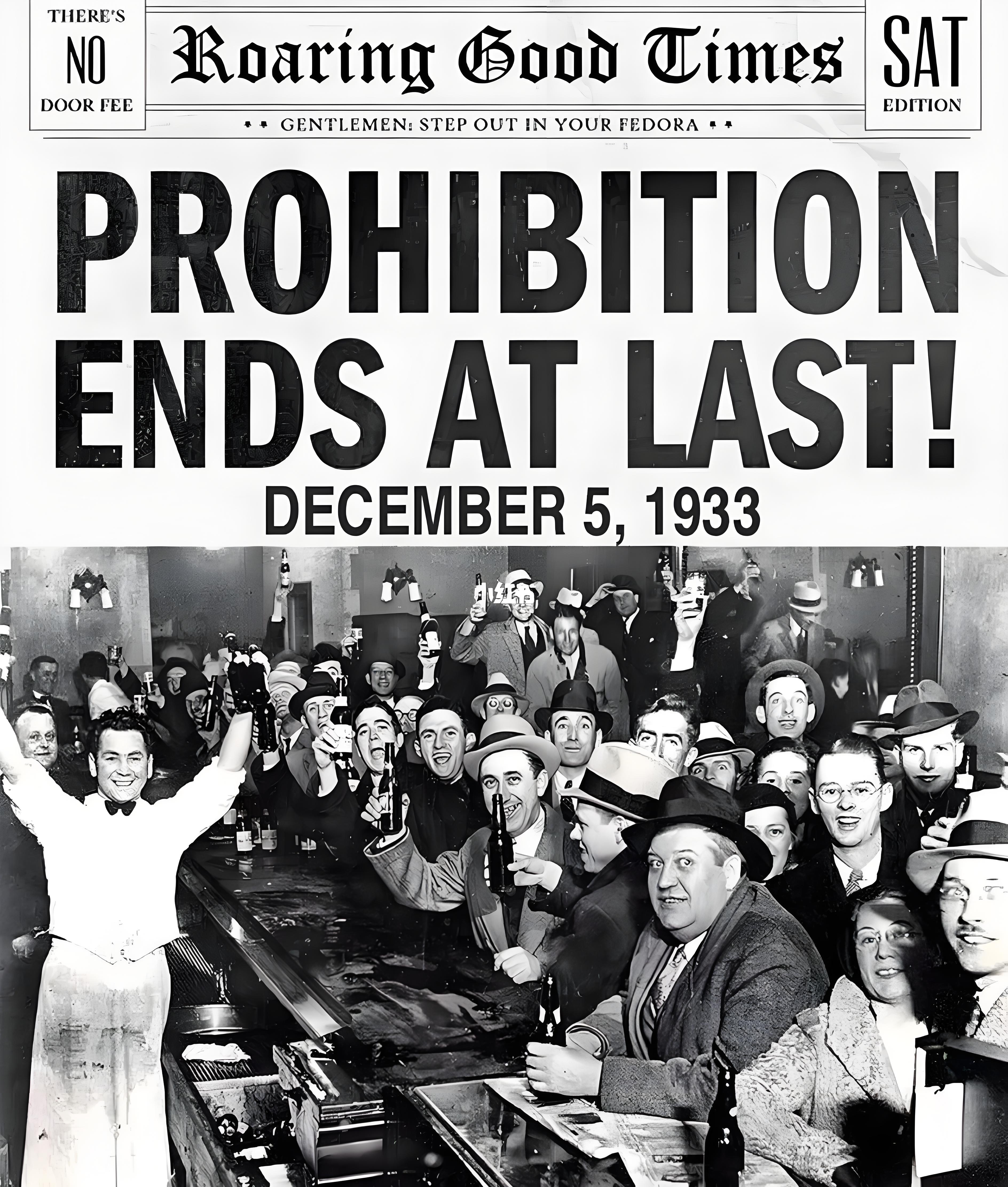

1933年,美国正式废除禁酒令,第二十一修正案的通过被视为对现实的妥协,更是对经济规律的尊重。解禁后的第一个月,联邦政府就收获了数百万美元的酒税,许多酒厂重新开工,创造了大量就业岗位。更重要的是,合法的酒精产业重新纳入监管,黑帮失去了最大的资金来源,社会治安显著改善。这场持续13年的实验证明:当经济陷入困境,试图通过压制民众合理需求来“优化”社会的做法,往往会适得其反。

从禁酒令的历史中,我们能读出一个朴素的道理:经济的本质是人的需求总和,而酒精消费背后,藏着普通人对社交、放松和情绪释放的基本渴望。当经济下行时,与其试图消灭这种需求,不如通过规范引导,让其成为激活消费、创造就业的正面力量。酒馆里的欢声笑语,或许正是经济复苏的细微信号——它意味着人们依然愿意为生活的小确幸买单,依然对未来抱有哪怕一丝暖意。

美国禁酒令的故事,与其说是关于酒精的禁令,不如说是关于如何对待人的需求的教训。经济的寒冬里,一杯酒的价值从来不止于杯中物,它承载着对正常生活的向往,也暗藏着社会活力的密码。承认这种需求,引导这种需求,或许比简单粗暴的禁止更能让经济在寒意中找到暖意。

今天是2025年8月12日,

乙巳蛇年闰六月十九,

末伏第4天。

有趣,有盼,无灾,无难。

凡是经历皆为馈赠,

未来可期。

红色壹号,不只是酒,

它是英雄的见证,

是时代的印记,

是每一个梦想家心中不灭的火焰。