服务热线:

010-68025875

周一至周五 8:30-16:30

地址:北京市西城区阜成门外大街22号1幢8层

微信客服:hongse191919

你有没有这样的经历?

精心组织一场饭局,拉上七八个朋友,有老熟人,也有彼此不熟的“朋友的朋友”。

你满心期待:大家吃顿饭、聊聊天、认识一下,以后也能多来往。

结果呢?

饭吃了,酒喝了,微信加了,可散场后,谁也不记得谁说了什么。

有人全程低头刷手机,有人只和旁边熟人热聊,陌生人之间,最多交换一句:“你是做什么的?”“哦,挺好的。”

你本想拉近关系,最后却发现,人越多,心越远。其实,问题不在人,而在“人数”。

永远不要请一大群人吃饭,原因很简单:

人一多,交流就浮;心一浮,连接就断。

当然,这不包括婚庆、寿宴、乔迁、毕业聚这类有明确情感主题的集体仪式。

那些场合,人多是祝福,是见证,是共享人生重要时刻的庄重表达。

而在那种场域里,吃饭本身已不是目的,而是情感的容器。

可我们今天要说的,是那些“为聚而聚”的日常饭局,没有主题,没有深度连接的可能,只是单纯想“热闹一下”“认识点人”“刷个存在感”。这种饭,吃多了,只会让你越来越累,越来越空。

一、人一多,情感浓度就被稀释了

心理学有个概念叫“社交稀释效应”:参与人数越多,个体投入的情感浓度就越低。

就像一杯浓缩咖啡,加的水越多,味道就越淡。

饭局也一样。

当一桌超过五个人,你根本无法和每个人深入对话,只能轮流点头、微笑,说些“最近忙吗”“挺好的”这种毫无信息量的寒暄。

人类学家罗宾·邓巴提出的“邓巴数”理论指出:人类大脑能维持稳定社交关系的人数,上限约为150人,而真正能深入交流的核心圈,通常只有5到15人。

这意味着:超过5个人的饭局,本质上已经不是“交流”,而是一场“社交表演”。

有人在抢话,有人在沉默,有人在刷手机,有人在等散场。你本想让大家熟络,结果却让他们更孤独。同理,太多人的饭局我也不会去。

二、饭局不是破冰场,陌生人很难“自己聊起来”

我们总以为:只要把人凑在一起,关系就会自然发生。

可现实是:陌生人之间的初次见面,本就伴随着社交焦虑。

不是不想聊,而是怕说错话、怕冷场、怕被评判。

尤其是性格偏内向的人,更需要一个安全的入口,才能慢慢打开心扉。

可一顿饭,什么都没提供。

没有共同话题,没有行为引导,没有互动设计,只有一句苍白的:“你们多聊聊啊。”

这就像把两个人扔进游泳池,说:“你们自己学会游泳吧。”

可没人教动作,没人给浮板,他们只会站在原地,尴尬地笑。

你作为组织者,也不可能全程当“社交保姆”。

你不能替他们开口,也不能替他们找话题。

你能做的,只是提供一个场域;而真正的连接,必须由他们自己完成。

三、真正的友谊,来自“共同经历”,而非“一次性见面”

饭局上有一对女生,后来成了无话不谈的朋友,但不是因为那顿饭。

其中一个女生想学唱歌,我随口提了另一个女生的名字,说她有声乐背景。

于是她们约在KTV见面:不是为了“认识”,而是为了“学唱歌”。

她唱,她听;她示范,她练。

从音准到换气,一句一句,慢慢来。

没有压力,没有表演,只有专注的交流。

后来,学唱歌的女生准备考公务员,而教唱歌的那位刚好考过,资料齐全。她主动问对方要了复习笔记,两人开始聊备考策略、时间安排、岗位选择……

从唱歌的师生,变成了考公路上的“信息搭子”。

她们没有一见如故,也没有在饭局上热络起来。

但因为一次唱歌课、一次资料分享,她们开始频繁聊天:从专业聊到生活,从压力聊到梦想,渐渐地,成了彼此可以倾诉、可以依靠的朋友。

她们的友谊,不是靠一顿饭“喝”出来的,而是靠一次次真实的互动、真实的帮助、真实的共鸣,一点一点“长”出来的。

这正是社会心理学中的“互惠原则”:人与人之间的连接,往往始于“我能为你做什么”。

当一个人需要帮助,另一个人恰好能提供支持,关系便自然发生。

而一顿饭,解决不了任何问题。它既不能教人唱歌,也不能帮人考上公务员。

它只能制造“见过”的假象,却无法建立“需要”的纽带。

四、浅层社交的真相:你加的不是朋友,是“社交库存”

我们总以为,饭局上加了微信,就算“认识了”。

可现实是,99%的微信,从此再无对话。偶尔有人发来一句“上次吃饭很开心”,接着就是“有个事想麻烦你……”

这根本不是社交,而是“社交负债”。

你积累的不是人脉,而是一堆“可能有用”的联系人——像库存一样堆在通讯录里,却从未被真正“使用”。

这就像你搭了一次网约车,和司机聊得很投机,下车后互道“有缘再见”,然后呢?然后就再也没有然后了。

你去商场买东西,和收银员因为一句“今天真冷”笑了起来,可连对方叫什么都不知道。

这些瞬间不是没温度,而是缺乏持续互动的支点。

正如社会学家马克·格兰诺维特所说:“弱连接传递信息,强连接产生影响。”

而信任,从来不是一顿饭能建立的。

五、少,才是多:高质量社交的三个支点

那顿饭局没能促成任何深入连接,但后来因为唱歌和考公资料,一段真诚的女性友谊自然生长出来。

这不是运气,而是必然。

因为真正的关系,需要三个支点:

1. 场景:不是饭局,而是能产生深度互动的行为场景(如学唱歌、备考、运动);

2. 需求:彼此有真实的价值交换(教与学、帮与被帮);

3. 时间:不是一次性见面,而是持续的共同经历。

当你把人数控制在2-5人,关系才有可能下沉。

超过这个数,哪怕你再用心,大家也只会“在场却不在心”。

下次你想让朋友之间多来往,别急着组大局。

先想想:她们之间,有没有共同兴趣?有没有可以合作的事?有没有能一起完成的目标?如果有,就从那件事开始;如果没有,那就等等。

你不是社交导演,而是引线人。

我们总以为,组织一场饭局,就能让朋友之间熟络起来。

可事实是:你能提供机会,但不能导演关系。

真正的连接,不是“被安排”的,而是“被吸引”的。

它不发生在喧闹的包间里,而发生在你专注做一件事时,有人恰好走进你的节奏里。

所以,别再迷信“人多力量大”了。

少,才是多;

静,才见真。

有些人的相遇,

注定不是在一桌喧闹的饭局上,

而是在某个安静的午后,

一句“这首歌,我教你吧”,

或“你考公的资料,能发我一份吗?”

轻轻开启。

做一个正能量的人,

对生活乐观有自信,

能够坦然面对悲喜交加,

能够正确认识自己具备自知之明,

深藏着对人生人事的豁达与包容。

END

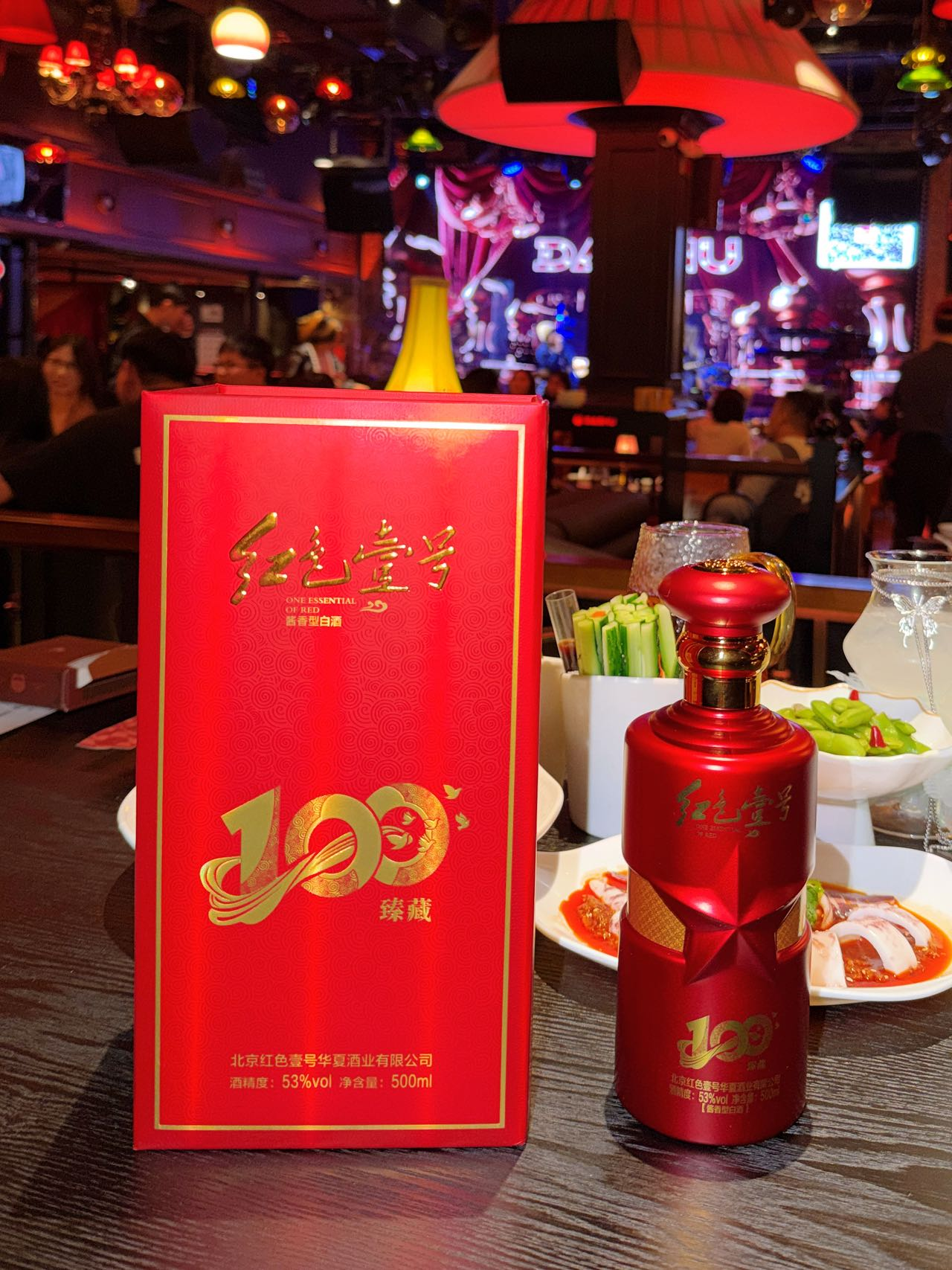

喝红色壹号,展家国情怀!更多酒文化和人文文化请关注“红色壹号酒业”官方微博和公众号。